Christine Fabès Avril 2005

~~~~~~~~~~

Carnet de voyage

Dans les oasis d'Egypte

~~~~~~~~~~

Dimanche 3 avril 2005, quelque part entre Le Caire et Bahariya

Lancés à vive allure au beau milieu du désert, nous suivons la route droite et libre qui s'élance vers l'horizon. D'un côté comme de l'autre, s'étend le même espace infini, un vaste tapis de sables et de cailloux. La parenthèse animée et bruyante du Caire s'est soudain refermée, pour laisser place à cette étendue immense, sur laquelle nulle histoire ni antique ni récente ne s'inscrit. Un espace vierge, que mon imagination n'a nullement colonisé.

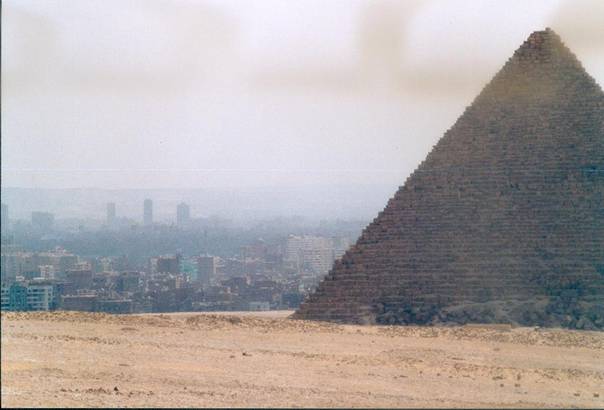

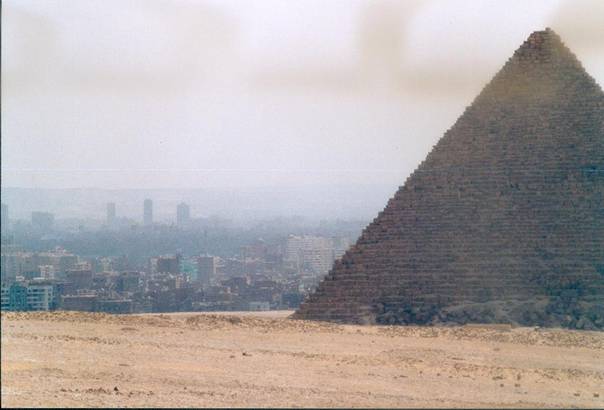

La platitude des lieux pourrait, si l'on n'y prend garde, engendrer l'ennui. En réalité, grande est surtout la tristesse d'avoir quitté les prestigieux sites cairotes qui relient si vite le présent au passé : les grandes pyramides, le musée égyptien du Caire, et l'inégalable beauté du trésor de Toutankhamon. Tous visités ce matin, et déjà, ce ne sont plus que des souvenirs.

Peu à peu, l'obscurité gagne l'immensité environnante, et soustrait ses paysages arides à nos yeux presque étonnés de ne pouvoir s'en détacher. Nous roulons un grand moment encore avant qu'apparaissent enfin les premières lueurs trahissant l'un des villages de l'oasis de Bahariya. Connue sous le nom de ouhat mehtet (l'oasis septentrionale) dès le moyen empire, puis sous celui de djesdjes au nouvel empire (un mot probablement d'origine berbère), elle fut très tôt réputée pour sa production de vin. A cet instant pourtant, la persistance éventuelle de cette intéressante réputation nous est invérifiable...

Quant-au nom actuel de l'oasis, il doit ses origines au mot arabe bahari qui signifie "celui qui vient de la mer Méditerranée - donc du nord - " : bahariya est le féminin de bahari .

Nous nous enfonçons dans un labyrinthe de ruelles ensablées et faiblement éclairées, bordées de maisons basses endormies. Enfin, nous entrons dans une cour aux airs d'hacienda : nous passerons ici la prochaine nuit. Nos chambres s'ouvrent toutes sur un patio intérieur avec, au centre, une apparition miraculeuse : une source d'eau chaude ferrugineuse, un pur bonheur de 40 degrés environ, puisé par mille mètres de fond ! Nous oublions bien vite la fraîcheur de l'air environnant, pour nous plonger avec délice dans les eaux à la chaleur amniotique de notre mère l'Egypte...

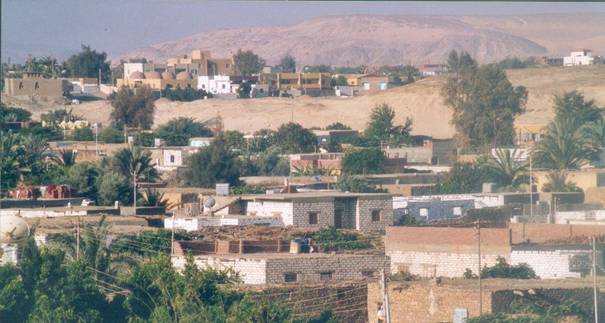

Le lendemain, au petit matin fouetté par les vents, nous gagnons à pieds un promontoire avec vue royale sur les lieux. Nous prenons alors toute la mesure du paysage alentour : des falaises de gré et de calcaire encerclent l'oasis verdoyante, qui abrite et nourrit quatre villages. Une grande partie de la population cultive fruits et légumes dans son jardin, d'autres vivent de leur emploi à la mine de fer.

Nous quittons la falaise à regret, pour regagner l'oasis en réalité située au dessous du niveau de la mer, puis les visites s'enchaînent : musée des momies (une dizaine de momies seulement, issues de la Vallée des souriantes Momies Dorées découvertes en 1999, sont présentées dans un hangar du département des antiquités égyptiennes), puis tombes des nobles (26 ème dynastie). Admiratrice de l'antique pays des pharaons, ces sites me laissent quelque peu déçue, tant ils me semblent sommaires ou l'art mis en œuvre peu accompli. Pourtant, de retour à l'air libre, le premier souffle d'air, d'une douceur délicieuse, a tôt fait de balayer mes arrogantes désillusions...

Lundi 4 avril, vers le désert blanc et l'oasis de Farafra

Le désert a changé de visage : il s'est élevé en sombres collines de basalte partiellement recouvertes de sables fins. Ici, il n'existe pas de présence humaine, pas de traces d'un prestigieux passé. C'est le royaume des éléments, du vent, des dunes, du ciel, des étoiles. Ici, poussent pourtant les délicates fleurs du désert : des pierres noires en pyrite patiemment travaillées par les vents et les sables, de la taille et de la couleur des mûres, mais auréolées de multiples petits pétales pointus qui les font ressembler à de petits bleuets noirs. Avec une patience infinie, je traverse un champ de fleurs sis au beau milieu d'un cirque de montagnes, et cueille plusieurs de ces gracieux petits éléments : des égards courtois et inattendus de la part d'un territoire désertique qui tente peut-être, au travers d'une générosité insoupçonnée, de nous signifier combien il n'est pas seulement capable de se montrer hostile et écrasant envers ses visiteurs. L'ancien territoire du redoutable Seth, qui régnait sur les vastes terres rouges et désertiques (par opposition à la terre noire et fertile des bords du Nil, celle des "vergers d'Osiris"), semble pour l'heure manifester un signe de conciliation, voire de bienvenue...

Un peu plus tard, c'est un lieu de paix et de verdure que la nature environnante et finalement peu avare nous offre. A l'ombre fraîche des palmiers, nous savourons un peu de repos sous le bruissement soyeux des larges palmes, soulevées par un léger souffle d'air. Puis nos chauffeurs allument prestement un feu et laissent infuser un thé à la menthe plein de promesses. Bien installés sur nos tapis multicolores, les conversations et les rires vont bon train. Personne n'aura entendu le silence environnant, et peut-être, l'espace d'un instant, l'hôte grandiose et fascinant qui nous entoure, si tranquille de nature et sans doute provisoirement dérangé, a-t-il regretté de nous avoir précédemment si aimablement accueillis...

Pourtant, par la suite, nulles représailles ne viennent réprimander notre indifférente et turbulente équipée. Bien au contraire, un peu plus loin les terres du dieu Seth nous couvrent à nouveau de présents. Cette fois, nous partons à la cueillette de cristaux de quartz, au pied du Gebel el-Ezzaz, la montagne de Cristal, où des veines à peine masquées par quelques grains de sable perdus, affleurent au pied d'une belle arche naturelle.

Comme une entrée dans un domaine à la féerique beauté, cet endroit précède de peu notre arrivée dans un gigantesque atelier à ciel ouvert de sculptures naturelles. Toutes sont taillées dans une pierre crayeuse tendre et blanche qui émerge des sables ocres et orangés : ces mêmes sables qui, dans un mouvement concerté avec les vents, érodent et créent ici des formes prodigieuses. Ainsi, là-bas, Seth aurait-il tenté d'emprisonner l'image de son neveu Horus, car dans un bloc monolithique, surgit soudain une tête de rapace. Plus loin, Aton a-t-il souhaité contempler éternellement l'image de son fils unique, au point d'ordonner que soit sculpté ici un gigantesque buste d'Akhenaton...

Ou bien le vent d'ici, si peu aimé des hommes du désert, a-t-il choisi ces pierres et ces lieux isolés afin d'y jeter sa fureur, loin des villes et des villages...

Assise sur un monticule d'un blanc immaculé et perdue dans mes pensées, je contemple le soleil disparaître à l'horizon...Le ciel lointain se teinte d'un bel orangé, puis le soleil décline rapidement, jusqu'à se laisser engloutir par les profondeurs de la terre. Le désert environnant se pare alors d'un voile rosé, et, aussitôt, nous sentons la fraîcheur nous envelopper.

Au fil de ces dernières heures, le désert, en maître absolu du jeu, a su ménager ses effets, nous livrant peu à peu ses merveilles. Comment est-il possible, dans un endroit que l'on imagine volontiers désolé, de s'envoler ainsi de surprise en surprise, vers des lieux toujours plus spectaculaires et inattendus : à n'en plus douter, nous sommes ici dans une antre divine. Après tout, Balzac n'a-t-il pas reconnu : "le désert, c'est Dieu sans les hommes"...

Sans doute est-ce là une vision toute "occidentale" du désert libyque, et il serait me semble-t-il tout aussi intéressant de savoir quelles relations les égyptiens eux-mêmes entretiennent avec les étendues désertiques...

Mardi 5 avril, oasis de Farafra

Très tôt, nous sommes réveillés par un concert de chants d'oiseaux nichés dans les branches, et une clarté très matinale. Dans la nuit, braiments d'ânes, chiens furieux ou encore miaulements se succédaient : pourtant, notre sommeil ne s'en est pas trouvé très perturbé. Nos chambres s'ouvrent sur une cour dallée où poussent palmiers et lauriers roses. L'architecture toute de briques crues de l'hôtel est d'inspiration bédouine, comme le maître des lieux. Voûtes, dômes et alcôves rivalisent de simplicité et de grâce.

Au petit déjeuner, nous nous régalons. L'un de nos guides accompagnateurs (nous avons la chance d'en avoir trois pour une quinzaine de personnes), nous vante la fraîcheur constante des victuailles dans les oasis : une fraîcheur apparemment appréciée par tous ceux qui vivent au Caire la majorité de l'année. Il est vrai que tout, ou presque, est produit sur place. Aujourd'hui, l'économie de Farafra repose essentiellement sur sa production d'olives et d'huile, mais ses terres prodiguent aussi des montagnes de fruits, du riz et du blé en abondance.

Dans un passé très lointain, pourtant, l'oasis était connue pour une toute autre raison. Selon une inscription hiéroglyphique du temple d'Horus à Edfou, le nom antique de Farafra était To-ihet "le pays de la vache", car depuis des temps immémoriaux des nomades y faisaient paître d'imposants troupeaux l'hiver. L'été, il est probable que tous se déplaçaient vers la vallée du Nil ; puis ils retournaient vers leur pays isolé dès que les températures s'y montraient plus clémentes. Dès la VIe dynastie, un "intendant du pays de la vache" administrait les lieux, probablement suivi au moyen empire par des libyens égyptianisés.

De nos jours, les quelques 3000 habitants de Farafra (la moins peuplée de toutes les oasis) sont en majorité bédouins. L'un d'eux, un fils du pays, a crée une maison musée. Il s'appelle Badr et vit de son art. Il est très attaché à ces lieux, qu'il aime et qui l'inspirent quotidiennement, au point de les montrer très souvent représentés dans ses oeuvres. D'ailleurs, pour lui, les abondants jardins de l'oasis "ne sont pas sans évoquer le paradis". Et sa maison aussi est un vrai bonheur. Il l'a construite lui-même il y a une quinzaine d'années selon la méthode traditionnelle. Cet artiste local est tout à la fois peintre, sculpteur, "rêveur"... Ses oeuvres s'exposent aujourd'hui au Caire et voyagent jusqu'à l'Europe.

A l'intérieur de sa maison, chaque salle est crée comme un tout, un rêve. Ses créations s'expriment dans les matériaux disponibles à Farafra : du sable, des pigments naturels, du bois de palmier, du gré, et traduisent les visions de l'artiste. Dans l'une des salles, dédiée à la tristesse, on trouve une statue montrant l'artiste prenant son envol, le bras et le corps douloureusement tendus vers le ciel qu'il espère atteindre, tandis que son destin le retient au sol et le maintient à son état d'homme. A sa base, une femme symbolisée constitue à la fois le socle le plus solide de l'homme, et le puissant moteur du désir chez l'artiste.

Dans cette salle aussi, se trouvent des tableaux qui ne sont pas sans rappeler l'univers tourmenté et surréaliste de l'éternel amoureux de Gala, Salvador Dali...

A l'extérieur, sur les murs de la maison en boue séchée éclaboussés de soleil, l'artiste a gravé de vieux personnages aux traits marqués par le temps et les éléments. Plus loin, Badr propose à la vente de petites sculptures, des tableaux de sable à l'esprit frais et évocateur de l'existence tranquille des oasis. L'un d'eux, aujourd'hui devant moi, me ramène tout droit, à chaque regard, vers ma propre vision rêvée des oasis...

J'aurais aimé passer bien plus de temps à admirer les songes sereins et assouvis d'un enfant de l'oasis, mais déjà, la route qui doit nous mener à Dakhla dans la journée nous appelle...

Il fait déjà chaud lorsque nous prenons à nouveau la voie toute brinquebalante du désert. La chaussée défoncée fait hurler les vieilles articulations du véhicule qui nous assourdissent, tandis que la poussière soulevée tout autour nous aveugle... Quand soudain, le désert nous dévoile une nouvelle surprise : nos malheurs disparaissent alors instantanément, par un nouvel enchantement.

A cet endroit, le Sahara n'est qu'une étendue plate, d'un beau sable orangé clair. Au loin, la ligne de l'horizon est noyée dans les brumes de chaleur, et le sol et le ciel s'emmêlent. A peu de distance de nous, nous apparaît une étendue lisse et liquide : au fur et à mesure que nous avançons vers elle, ses rives les plus proches disparaissent à nos yeux, dévoilant un sable brûlant. Les eaux imaginées se déplacent alors à nouveau un peu plus loin, nous entraînant une nouvelle fois. Combien existe-t-il de sorte de mirage en Egypte ?

La "magie" du pays proposée par les agences de tourisme en ferait-elle partie ? J'ignore la réponse. Ce dont je suis sûre, c'est de cette découverte quotidienne, bien réelle, d'un nouveau visage de l'Egypte.

Quelle est la raison de ma venue ici ? Le besoin d'apprendre ? Il faut bien avouer que non, malgré la tentation immense de croire que oui... Ne suis-je pas, tout d'abord, venue chercher des images, des photographies. Que me faut-il capter, souvent avec urgence, sur ces clichés ? L'exotisme ? La beauté des lieux ? Un beau souvenir ? Quoi d'autre ?

La permanence d'une Egypte des temps anciens qui serait miraculeusement parvenue jusqu'à nous, peut-être ?

Celle ci me manque, et la grandeur des paysages alentours ne suffit pas à me combler.

Par bonheur, nous atteignons l'oasis de Dakhla, et nos premiers pas dans ces lieux seront pour l'emplacement de l'ancienne ville de Set-ouha "la place de l'oasis". Aujourd'hui, il en reste surtout le temple en grès dit de Deir el-Hagar "le monastère de pierres", anciennement dédié à Amon et Amonet par Néron et Vespasien, et dont la décoration s'acheva sous les règnes de Titus et Domitien.

Ce temple est implanté en lisière du désert, et nous foulons péniblement les sables pour gagner l'enceinte de brique crue qui le protège. A l'intérieur, nous découvrons des représentations encore bien colorées, car elles restèrent longtemps enfouies sous le sable : le désensablement fut entrepris en 1992 seulement.

Vers la mi journée, les températures continuent de grimper et une douce torpeur nous envahit, nous susurrant qu'il serait bon de s'adonner à une petite sieste tranquille. Pourtant, loin de nous laisser aller à nos instincts, nous poursuivons les visites, par l'ancienne cité médiévale d'El Qasr, de nos jours presque entièrement désertée. La mosquée fut construite au XIe siècle, et son minaret de briques crues est encore haut de 21 mètres . Nous cheminons à travers les ruelles parfois sombres, bordées de maisons enduites de terre couleur sable. Les couloirs d'air aménagés en hauteur crée une circulation d'air frais bienheureuse, et je bénie cette sorte de climatisation inattendue et tellement bienvenue. Parfois, nous passons devant une porte surmontée d'un linteau de bois d'acacia sculpté, indiquant les demeures des personnes importants du village. Tous sont gravés d'un verset du Coran. En réalité, je suis mon groupe à travers le dédale de ruelles sans prêter véritablement attention aux indications qui nous sont données. Je rêve d'une Egypte plus lointaine, et ce village ne parvient pas à capter mon intérêt, malgré sa grande valeur culturelle. Ou peut-être ai-je simplement du mal à pardonner à cet endroit de m'avoir privé d'une bonne sieste...

L'après-midi, enfin, mon souhait s'exauce. Trop même, car c'est plus que le simple besoin de somnoler qui me retient dans la chambre : j'y reste seule toute la demi journée, affaiblie par un microbe local tandis que le reste du groupe se prélasse dans une source d'eau chaude, à quelques kilomètres de là.

Notre hôtel est de type écologique, respectueux de l'environnement y compris sur le plan visuel. Tout de briques crues, il est la seule construction présente sur un promontoire dominant l'oasis. A l'arrière de l'hôtel, s'imposent de hautes falaises de calcaire rose. A cette heure, il est battu par les vents ; le sable gifle les murs et pénètre dans la pièce par les portes et fenêtres pourtant fermées. Je ressens un isolement complet, effrayant. Je pense à ma fille, restée en France.

J'avais lu quelques récits, en France, de gens ayant fait l'expérience du désert et qui se seraient retrouvés face à eux-mêmes. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce que cela signifiait.

M ercredi 6 avril, oasis de Kharga

Au matin, nous prenons rapidement la route d'une dernière oasis, celle de Kharga. Demain en effet, nous retournerons vers Louxor et la verte vallée du Nil. En chemin pour Kharga, nous faisons halte au village médiéval de Balat. C'est un village traditionnel, les habitations sont en briques crues et torchis, parfois peintes dans de belles couleurs jaunes et bleues. Les ruelles sableuses serpentent entre les maisons et suivent les creux et les bosses du terrain. La balade est rapide, il s'agit plus de se dégourdir les jambes avant la longue route vers Kharga, semble-t-il, que de flâner sous la chaleur qui commence à s'installer.

Parvenus à El-Kharga, capitale de l'oasis du même nom, nous devons faire face à un changement de monde. Larges avenues vides, récents immeubles de plusieurs étages, bâtiments administratifs constituent le décor de la capitale de la Nouvelle Vallée , selon le nom donné au projet de Nasser et dont le but était de creuser un canal, sorte de « Nil parallèle » qui rendrait fertile une bande de terre allant de l'oasis de Kharga à celle de Farafra. La ville compte environ 65 000 habitants, et l'accueil impersonnel des lieux nous fait vite regretter l'ambiance douce et tranquille des précédentes oasis.

Nous pénétrons ensuite dans le musée de Kharga, aux salles immensément vastes. Dès le premier coup d'œil, on se sent bien loin du moderne musée de Louxor, ou les éclairages s'allient aux pièces exposées pour mieux captiver notre regard. Ce musée ci, plus « classique » dirons-nous, parcourt une période allant de la préhistoire des oasis à des temps plus récents, puisque sont exposés également des bijoux des périodes islamiques, mais aussi des textiles et icônes coptes. Sont regroupés ici tous les objets trouvés lors de fouilles sur les sites de Dakhla et Kharga. Ainsi, on y aperçoit une stèle d'un gouverneur de l'antique cité pharaonique de Balat (près de Dakhla), qui porte la plus ancienne mention à l'oasis jamais mise au jour « ouhat ».

Sitôt sortis, nous cherchons tous l'ombre : depuis trois jours, date à laquelle nous avons quitté Le Caire, les températures ont augmenté dans la journée de plus de 15 degrés. Elles doivent maintenant avoisiner les 37°.

Température idéale… pour visiter sous le soleil la nécropole chrétienne de Bagawat ! Celle-ci était utilisée entre les 4 ème et 7 ème siècles. Elle est construite à flanc de colline : ce sont ainsi 260 chapelles funéraires en briques crues, parfois surmontées d'une coupole, qui s'élèvent au dessus de fosses où les corps sont enterrés. Parfois, les puits menant à ces fosses sont encore visibles. Les dômes reproduisent la technique de la « voûte nubienne », très répandue à l'époque pharaonique dans les dépendances des temples (magasins, réserves). Cette architecture préfigure celle de la plus connue « Cité des morts », près de la Citadelle du Caire. A l'intérieur, les décors restent encore visibles, et on remarque le style naïf de l'exécution.

Puis, presque au pas de course, nous faisons « le tour » du temple d'Hibis. Ce dernier, en cours de restauration, est en grande partie fermé au public. Hibis, aujourd'hui chef lieu de l'oasis de Kharga, n'est autre, en égyptien, que Hebet « la ville de l'Araire » (charrue). Ce temple est le plus grand d'Egypte remontant à la période perse. Il est de conception égyptienne, avec son quai, une allée de sphinx, des portes monumentales, des hypostyles et un naos. Il fut construit à l'époque de Darius 1 er et d'autres éléments furent ajoutés sous Nectanébo (XXXe dynastie) et sous les Ptolémées. Ce temple était prioritairement dédié à « Amon de la ville d'Hibis » et à Osiris. Aujourd'hui, la construction connaît de gros problèmes d'instabilité au sol. Le déplacement du temple avait été projeté, mais une étude a montré que près de la moitié des pierres ne supporteraient pas le trajet.

Sitôt le temple visité, nous regagnons l'hôtel. Il est à l'image de l'oasis : immense, un gros bloc à étages, sans âme apparente. Les chambres sont grandes, propres, modernes, mais ne rappellent en rien que nous sommes dans une oasis, et toujours au milieu du désert… Nous n'en sortirons que tard dans l'après midi, après avoir toutefois profité des jardins et des abords agréables de la piscine, pour une petite visite à pieds dans la ville moderne.

Nous sommes quatre dans le groupe a ne pas avoir très envie de marcher à nouveau : à la balade, nous préférons un petit bar qui nous tend les bras et les chichas, à la tombée du jour.

De quoi oublier une mélancolie qui aujourd'hui ne m'a pas quittée : « absente » pour ainsi dire tout au long de la journée, je me sentais loin d'une Egypte plus ancienne et bien aimée. Dans la matinée, j'ai photographié un âne : il avait une bonne tête. Il me faisait penser à ailleurs, plus loin dans le passé.

Jeudi 7 avril, Louxor

Me voici gaie comme un pinson : je retourne à Louxor, pour la troisième fois. Installée au balcon de la chambre, avec vue directe sur le Nil, je m'abreuve de coups de klaxons en provenance de la corniche. D'ici, j'aperçois le grand pylône du temple de Louxor, le bal tranquille des felouques sur le Nil poussées par la douce caresse du vent, et au loin, dominante, siège l'imposante et immobile montagne thébaine. Je me réjouis à l'idée de la toute prochaine visite du grand temple de Karnak, et de son musée de plein air.

En fin de journée, au cours du repas du soir, mon enthousiasme retombe brutalement. Un souffle glacial traverse l'Egypte : nous venons d'apprendre qu'en fin d'après-midi, plusieurs personnes, dont deux français, ont trouvé la mort dans un attentat au souk de Khan el Khalili, au Caire. Il y a aussi de nombreux blessés. Nous apprenons la nouvelle par nos familles restées en France, qui prennent aussitôt de nos nouvelles par téléphone portable interposé. Notre guide ne se prononce pas, il passe de longues minutes au téléphone lui aussi pour tenter, supposons-nous, d'avoir plus d'informations.

Le temps passe, sans qu'aucun commentaire ne nous soit formulé, puis une partie du groupe commence à se retirer, avec l'intention de partir finir la soirée au souk de Louxor. Une autre partie ne sait comment réagir, freinée par la crainte que cet attentat ne soit suivi par d'autres, ailleurs en Egypte… Notre guide s'agite téléphone en main, quitte la salle, puis revient sur ses pas, traverse les lieux de long en large, puis quitte de nouveau la pièce, pour enfin disparaître totalement de la circulation.

Vendredi 8 avril, Denderah et Abydos

Cette dernière journée en Egypte a quelque chose d'étrange. D'abord, il subsiste beaucoup de crainte dans les esprits, et le cœur n'y est plus. Les conversations sont moins enjouées, mais tout le monde tente de faire bonne figure. Nous partons en convoi pour Abydos et Denderah. La présence des policiers devrait nous rassurer, et pourtant il n'en est rien. Quant à notre guide, sa voix s'est éteinte.

Une brume épaisse voile les merveilleux paysages menant à Abydos, imposantes falaises ocre et bouquets de palmiers flottants aux quatre vents, près des eaux miroitantes du Nil. Il arrive qu'au milieu d'une conversation, un éclat de rire nous échappe, signe que la peur se dissipe, peu à peu.

Les forces de police sont déployées tout au long de la voie : policiers armés, postés mitraillette en main. Des civils, semble-t-il, leur prêtent main forte : on aperçoit une personne armée tous les cent à deux cent mètres environ, c'est presque incroyable.

Puis peu à peu nous prenons conscience que nombre d'enfants, au passage de notre véhicule, agitent leurs bras et nous lancent des bonjours enjoués ; certains courent pour nous suivre un peu. Ils attendent une réciprocité, et qu'à notre tour nous leur adressions un salut de la main. Font-ils aussi tout leur possible pour nous rassurer ? Ont-ils reçus des consignes, ou agissent-ils avec leur cœur ? Je ne le saurai certainement jamais, mais leur geste est très émouvant. Ils sont des centaines, à nous souhaiter la bienvenue dans les cris et les sourires : une marée, comparée au kamikaze isolé qui a fait éclater une bombe hier.

Sans doute ces enfants savent-ils que leur pays a économiquement besoin du tourisme : en échange de leur accueil enflammé, ils donnent envie de continuer à aimer ce pays, et d'y retourner encore.